Unter den vielen interessante Objecten, welche die Tropensonne von Insulinde mittelst der günstigsten Existenzbedingungen hervorgebracht, ist sicher eines der merkwürdigsten die kleine Gruppe von Menschenaffen, die auf diesen Theil der Erde beschränkt ist. Der größte und bekannteste von diesen A n t h r o p o m o r p h e n ist der O r a n g - U t a n (Satyrus orang), der auf Bornea noch häufig vorkommt, auf Sumatra schon selten geworden ist, und in Java und den übrigen Inseln des Malayischen Archipels fehlt. Viel weiter verbreitet, aber weniger allgemein bekannt ist die kleinere Gattung G i b b o n (Hylobates), von welcher vier bis acht Arten auf einzelne Inseln des malayischen Archipels vertheilt und zum theil offenbar durch die besonderen Existenzbedingungen derselben local entstanden sind; einige Species kommen aber zugleich auf dem benachbarten Festlande von Hinterindien vor.

Die beiden Gattungen des Orang (Satyrus) und des Gibbon (Hylobates) vertreten allein die Gruppe der heute noch lebenden asiatischen Menschenaffen; ihnen stehen gegenüber die afrikansichen Anthropomorphen, der kleinere Schimpase (Anthropithecus) und der stärkere Gorilla (Gorilla gina); letzterere der größte und ansehnlichste Vertreter der ganzen Gruppe. Wie bekannt, sind diese schwanzlosen Anthropomorphen unter allen lebenden Wirbelthieren der Gegenwart diejenigen, die dem Menschen in ihrer gesammten Organisation am nächsten stehen - so nahe, daß an ihrer nahen Blutsverwandtschaft nicht zu zweifeln ist; die Annahme einer einer directen Abstammung des Menschen von a u s g e s t o r b e n e n (tertiären) Affen derselben Gruppe bietet für Denjenigen, der mit den betreffenden anatomischen, ontogenetischen und paläontologischen T h a t s a c h e n bekannt ist, heute nicht mehr die geringste Schwierigkeit. Seitdem uns Charles Darwin vor zweiundvierzig Jahren durch seine Selectionstheorie (den eigentlichen "Darwinismus") und durch die damit verknüpfte Reform der Descendenztheorie den wahren Schlüssel für das Verständniß der organischen Entwicklung geschenkt hat, ist die daraus folgenden "A b s t a m m u n g d e s M e n s c h e n v o m A f f e n" bekanntlich Gegenstand des heftigsten literarischen Kampfes bis auf den heutigen Tag geblieben. Es wird daher gerechtfertigt sein, wenn ich meinen Lesern hier einen kurzen Bericht über die darauf bezüglichen Beobachtungen mittheile, welche ich während meiner malayischen Reise gemacht habe; auch dürfte es mir gestattet sein, daran einige allgemeine Reflexionen zu knüpfen, mit besonderer Beziehung auf die wissenschaftliche Lösung dieser großen "F r a g e a l l e r F r a g e n".

Zunächst sei es mir erlaubt, nochmals auf den fossilen A f f e n m e n s c h e n v o n J a v a zurückzukommen, auf den berühmten Pithecanthropus erectus. Die einstmalige Existenz dieser wirklichen "Uebergangsform" vom Menschenaffen zum Menschen (die in der jüngeren Tertiärzeit, in der Pliocänperiode, gelebt haben muß) hatte ich schon 1866 behauptet und in dem hypothetischen Gattungsnamen "Pithecanthropus" ausgedrückt; dieser griechische Genusname bedeutet wörtlich: "Affenmensch". Achtundzwanzig Jahre später wurden die fossilen Reste derselben von E u g e n D u b o i s in Java wirklich gefunden und auch dieser Name zur Bezeichnung des wahren "Affenmenchen" beibehalten. Ich habe bereits im Eingang des ersten meiner Reisebriefe (S. 3) diese Tathsachen erwähnt und auch der eingehenden Erörterungen gedacht, welche dieselben auf dem internationalen Zoologen-Congresse in Cambridge 1898 hervorgerufen haben 1). Ebendaselbst habe ich auch gegen die Angabe mehrerer Zeitungen Einspruch erhoben, daß die Hauptaufgabe meiner Reise nach Java darin bestände, durch weitere Ausgrabungen neue Ueberreste des versteinerten Pithecanthropus aufzufinden. Nicht wenig war ich erstaunt, trotzdem nach meiner Rückkehr noch andere, längere Mittheilungen über meine angebliche Absicht zu finden, und weiterhin die Angabe, daß der amerikanische Millionär V a n d e r b i l t (nach anerer Version der Millionär Gould) einen anderen Naturforscher, Dr. Walters, gleichzeitig nach Java gesangt habe, um mir mit diesen "wichtigen Entdeckungen" zuvorzukommen. In Java selbst habe ich mich überall vergebens nach diesem angeblichen Corcurrenten umgesehen; er war nirgends zu finden. Die ganze Fabel, die durch viele Tagesblätter ging, beruhte auf der freien Erfindung eines müßigen Zeitungsreporters. Ich kann nur wiederholen, was ich schon früher sagte, und was jeder mit den Verhältnissen vertraute Naturforscher weiß, daß der glückliche Fund der fossilen Pithecanthropus-Knochen nur einem selten günstigen Zufalle zu verdanken war, sowie der Energie und Umsicht von Profeessor Eugen Dubois, der jahrelang unter Aufbietung reicher Hilfsmittel nach denselben suchte. Da ich über letztere nicht verfügte, wäre es töricht gewesen, wenn ich noch weiter auf ähnliche Entdeckungen hätte ausgehen wollen.

Da der lange Streit über die Bedeutung der Pithecanthropus-Fragmente in populären Zeitschriften immer noch fortgeführt wird, möchte ich hier noch besonders auf zwei Umstände hinweisen: erstens, daß die Deutung derselben als Ueberreste eines wirklichen Mittelgliedes zwischen den älteren Menschenaffen und den ältesten Urmenschen jetzt von fast allen fachkundigen Naturforschern angenommen ist; und zweitens, daß der wirkliche Nachweis dieses "Missing link" - des fehlenden Gliedes in unserer Ahnenkette - nicht die principielle Bedeutung besitzt, welche ihm in Laienkreisen zugeschrieben wird. Die verhaßte "Abstammung des Menschen vom Affen" (oder, vorsichtiger ausgedrückt: die gemeinsame Abstammung der Menschen, Affen und Halbaffen von einer älteren, längst ausgestorbenen Primatenform) steht auch ohne jenen Nachweis fest; sie gründet sich auf die vollständige anatomische Uebereinstimmung im Körperbau und in der Entwicklung des Menschen und der Menschenaffen.

Die hohe principielle Bedeutung, welche diese morphologische Uebereinstimmung besitzt, habe ich schon früher in der "Anthropogenie" und neuerdings besonders im zweiten Capitel der "Welträthsel" betont. Selbst der verwickelte Körperbau der heute noch lebenden Anthropomorphen (die doch von der gemeinsamen Stammform mehr oder weniger abweichen) ist demjenigen des Menschen "nicht nur im höchsten Grade ähnlich, sondern in allen wesentlichen Beziehungen derselbe". Dieselben 200 Knochen, in derselben Anordnung und Zusammensetzung, bilden unser inneres Knochengerüst; dieselben 300 Muskeln bewirken unsere Bewegungen; dieselben Haare bedecken unsere Haut, dieselben Gruppen von Ganglienzellen setzen den kunstvollen Wunderbau unseres Gehirns zusammen; dasselbe vierkammerige Herz ist das centrale Pumpwerk unseres Blutkreislaufes; dieselben 32 Zähne setzen in der gleiche Anordnung unser Gebiß zusammen. Stellen wir uns vom nüchternen Standpunkte der vergleichenden Anatomie aus die kritische Frage, worin denn eigentlich der a n a t o m i s c h e U n t e r s c h i e d d e s M e n s c h e n u n d d e r M e n s c h e n a f f e n besteht, so finden wir ihn lediglich in geringfügigen Unterschieden der Gestalt und Größe der einzelnen wesensgleichen Theile; und diese sind nur bedingt durch etwas verschiedenes Wachsthum derselben, in Anpassung an die ungleichartige Lebensweise. Aehnliche Unterschiede finden sich aber auch zwischen den einzelnen Gliedern der menschlichen Familie, ja sogar zwischen Mann und Frau. Was den Grad und Werth jener anatomischen Unterschiede betrifft, so bleibt immer das bedeutungsvolle, von T h o m a s H u x l e y formulirte Gesetz bestehen: "Die anatomischen Unterschiede zwischen dem Menschen und den heutigen bekannten Menschenaffen sind nicht so groß, als diejenigen, welche die letzteren von den niedrigeren Affen trennen." Da nun die g e n e a l o g i s c h e E i n h e i t d e s P r i m a t e n s t a m m e s durch die übereinstimmenden Zeugnisse der vergleichenden Anatomie, Ontogenie und Paläontologie unzweifelhaft bewiesen wird, so folgt daraus der sichere Schluß, daß alle Menschen, Affen und Halbaffen von einer gemeinsamen - längst ausgestorbenen! - Primatenform abstammen.

Da die unermeßliche Bedeutung dieser Erkenntniß dem Studium der heute noch lebenden Anthropomorphen ein ganz besonders Interesse verleiht, war es mir sehr werthvoll, daß ich auf dieser Reise nach Insulinde Gelegenheit fand, die beiden hier noch vorkommenden Gattungen derselben eingehend in lebendem Zustande beobachten zu können, sowohl den größeren Orang-Utan als den kleineren Gibbon. Schon auf der Hinreise hatte ich Vertreter beider Gattungen lebend in Singapur gesehen, später in Batavia.

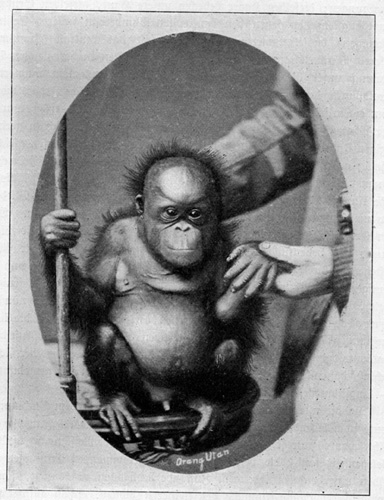

Den jungen Orangknaben, mit dem ich im botanischen Garten von Singapur spazieren ging (Fig. 67), habe ich schon früher erwähnt (S. 40). Gerade diese Gattung von Menschenaffen gleicht in ihrem bedächtigen Bewegungen und in vielen Gewohnheiten dem Menschen ganz besonders; sie besitzt nicht das lebhafte sanguinische Temperament der meisten übrigen Affen, sondern ist eher phlegmatisch.

Von der Gattung G i b b o n (Hylobates) habe ich auf meiner Reise vier Arten lebend gesehen, den langarmigen (H. agilis) im zoologischen

|

| Fig. 67. E i n j u n g e r O r a n g - U t a n. |

|---|

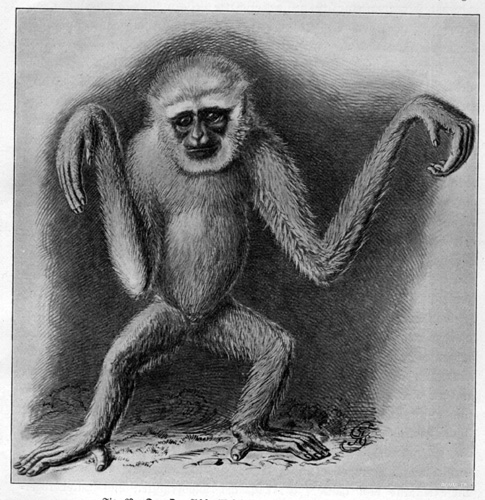

Garten von Singapur, den weißhandigen (H. lar) in Johore (S. 39), den großen schwarzen (H. syndactylus) in Sumatra und den aschgrauen (H. leuciscus) in Java. Alle Arten dieser "L a n g a r m a f f e n" zeichnen sich durch die außerordentliche Länge ihrer Arme aus, im Vergleich zu den kurzen Beinen, und durch die daraus folgende Fähigkeit, ungewöhnlich gewandt zu klettern und weite Sprünge von Baum zu Baum auszuführen. Alle haben eine laute Stimme, und einige singen eine ganze Octave der chromatischen Tonleiter, genau wie ein musikalischer Knabe. Einer dieser singenden Gibbons ist im zoologischen Garten von Breslauf kürzlich photographiert worden (Fig. 68)

|

| Fig. 68. D e r w e i ß h ä n d i g G i b b o n (Hylobates lar) während seines Gesanges. |

|---|

Der interessanteste von diesen Menschenaffen war für mich der junge Gibbon, den ich in Beutenzorg mehrere Monate hindurch lebend in meiner Wohnung beobachten konnte. Ich erhielt denselben als Geschenk von D r. A x e l P r e y e r, dem Sohne meines verstorbenen Freundes und Collegen Wilhelm Preyer. Derselbe hatte sich ein Jahr lang in Beutenzorg botanischer Studien halber aufgehalten und schenkte mir den ihm lieb gewordenen Hausgenossen bei seiner Abreise nach Europa.

Die Art der Gattung Gibbon, zu welcher mein kleiner Freund und Primatenvetter gehörte, findet sich ausschließlich auf Java; sie führt den wissenschaftlichen Namen Hylobates leuciscus (Wagner). In der Naturgeschichte wird er als "M o l o c h" oder "aschgrauer Gibbon" aufgeführt, nach der Farbe seines Felles. Die Eingeborenen nennen ihn Oa, nach dem charakteristischen Laute, den er gewöhnlichz mehrmals hintereinander wiederholt ausstößt. Das kleine Thier ist in aufrechter Haltung kaum einen Meter hoch; die Hälfte davon kommt auf den Körper, die andere Hälfte auf die schwachen Hinterbeine; viel länger sind die schlanken Vorderbeine. Im Ganzen hat unser Oa die Statur eines zarten sechsjährigen Kindes; jedoch ist der Kopf im Verhältniß viel kleiner, die Taille schlanker, die Beine sind kürzer und die Arme viel länger. Der größte Theil des Körpers ist mit einem hell aschgrauen, ziemlich wolligen, weichen Pelz bedeckt; an der Brust ist die Behaarung spärlich, die nackten Hauttheile, Ohren, Handteller und Fußsohlen sind schwärzlich gefärbt, das kleine runde Gesicht rußschwarz; ein weißer Bart, welcher dasselbe ringförmig einrahmt, giebt ihm einen besonderen Ausdruck. Die Iris ist lebhaft hellbraun. Die Gesichtsbildung des Oa ist viel menschenähnlicher als die des Orang, da der Unterkiefer viel weniger vorspringt; der Gesichtswinkel beträgt über 60o.

In einer älteren Beschreibung dieses schanzlosen Menschenaffen wird die Physiognomie als "eigenthümlich und melancholisch scheu" bezeichnet; mich erinnerte sich an einen bankerotten, von schweren Sorgen geplagten Bankdirector, der mit gerunzelter Stirn über die Folgen eines großen Kraches nachdenkt. Obgleich mein Oa sich schen meherere Monate in Gefangenschaft befand, war er doch noch ziemlich scheu und ängstlich; er gewöhnte sich nur langsam an die neuen Personen und Verhältnisse.

Sehr auffallend war das Mißtrauen, welches unser Oa gegenüber allen weißen Europäern behielt; sowohl Professor Treub als mich betrachtete er stets mit Argwohn; dagegen schloß er bald intime Freundschaft mit den braunen Malayen unseres Hauses und vorzüglich mit den kleinen Kindern. Ganz besonders liebte er einen kleinen häßlichen sechsjährigen Jungen, der seine Körpergröße hatte und den wir wegen seines dicken Kopfes und breiten Mundes scherzweise Frosch oder Rana nannten. Die beiden Freunde konnten stundenlang zusammen auf dem Rasen sitzen und sich eng umfaßt halten; der Oa schlang seinen langen Arm um den Hals des Rana, während dieser den Leib des Affen umarmte.

Um die Bewegungen des Oa besser studiren zu können, gestattete Professor Treub, daß in der gedeckten Gallerie, die seine Wohnung mit der meinigen verband, eine geräumige Kiste als Wohnung angebracht, und außerdem vor derselben eine zweite Kiste, auf einem Stamm befestigt im Garten aufgestellt wurde. Mehrere lange, mit denKisten verbundenen Stangen, sowie unter dem Dache der Galerie verlaufende Balken gaben unserem Affen reiche Gelegenheit, seine bewunderungswürdigen Turnkünste in voller Freiheit zu zeigen. An einem schmalen, um den Leib gefestigten Gürtel war eine lange Kette angebracht, deren anderes Ende mit einem weiten, auf dem Balken laufenden Ringe in Verbindung stand. Wenn wir diesen Ring ablösten, konnte der Oa mit uns spazieren gehen. Auf der Erde ging derselbe stetes aufrecht auf den Hinterbeinen, während die Arme, seitlich horizontal ausgestreckt und mit herabhängenden Händen, als Balancirgewicht benutzt wurden. Niemals berührte er bei seinem behenden Laufe den Boden mit den Händen (wie es Orang und Schimpanse thun); niemals kroch er auf allen Vieren. Seine ganze Gewandtheit entfaltete dieses Baumthier jedoch beim Klettern; mit größter Sicherheit schwang er sich mittelst seiner langen kräftigen Arme von einem Baumasst zu einem anderen, weit entfernten. Auf einem Querbalken der Gallerie, der zwei senkrechte Pfähle verband und ein Reck bildete, führte er dieselben Uebungen aus, wie der gewandteste Turner, insbesondere die Riesenwelle, Kniewelle u. s. w. Auf der Reckstange

|

| Fig. 69. Der Oa-Affe (Hylobates leuciscus), aufrecht gehend. |

|---|

aufrecht stehend, lief er rasch hin und her, ohne jemals zu schwanken. Gleich einem geübten Voltigeur im Variété-Theater hing er sich an der Stange bald mit einer Hand, bald mit einem Fuße auf, während der herabhängende Kopf hin- und hergeschwungen wurde. Auch die schwierigsten Evolutionen wurden mit einer Leichtigkeit und Sicherheit ausgeführt, als ob gar keine Muskelanstrengung dazu nöthig wäre.

Mit besonderem Behagen streckte sich der Oa, wenn er sich müde geturnt hatte, auf den Rasen aus und ließ sich die Tropensonne auf den Leib scheinen. Dabei legte er gewöhnlich den einen Arm unter den Kopf und nahm genau dieselbe Lage ein, wie ein müder Wanderer, der sich unter dem Schatten eines Baumes auf den Rücken legt. In dieser Lage schlief er auch bisweilen; gewöhnlich aber schlief er Nachts sitzend in einer seiner beiden Kisten; dabei hatte er den Rücken angelehnt, die Kniee heraufgezogen und die gebogenen Arme auf die Kniee gestützt; der Kopf nickte auf die Brust herab.

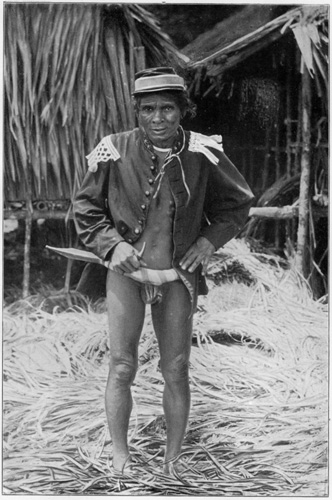

Intime Zuneigung faßte unser kleiner Jüngling auch zu einem niedlichen malayischen Mädchen von neun Jahren und zu zwei Frauen, welche tagsüber im Garten neben der Gallerie unter dem Schatten eines großen Bambusgebüsches saßen und mit unermüdlicher Geduld bunte Figuren auf Sarongs malten. Eine von ihnen hatte ihm ein rothes Jäckchen angefertigt, in dem er sich sehr gefiel; er betrachtete sich von oben bis unten, knöpfte geschickt das Jäckchen auf und zu, und war sehr mißvergnügt, wenn es wieder ausgezogen wurde. Die E i t e l k e i t, welche der kleine Stutzer dabei zu Schau trug, war nicht geringer, als diejenige des Mentawei-Häuptlings, der seinen nackten Körper mit einer abgelegten Militär-Jacke decorirt (Fig. 70) - oder diejenige des Pariser Gigerl, der die Narrheiten der "neuesten Mode" mitmacht. Für die kleine Freundin war ein Hauptvergnügen die tägliche Morgentoilette des Oa; er benahm sich dabei genau wie ein artiges Kind und ließ sich mit großen Behagen baden, waschen und kämmen. Besonderes Vergnügen machte es ihm, wenn ihn seine Pflegerin nach dem Bade sorgfältig abtrocknete, sich neben ihn in die Sonne auf den Rasen legte und sanft mit der Hand streichelte; er machte dann die Augen zu und streckte sich lang auf dem Rücken aus. Als ich dann einmal das Mädchen an der Hand nahm und wegführen wollte, gerieth er in große Aufregung und fing an kläglich zu schreien; als ich sie aber wirklich wegführte, wurde er wüthend und versuchte ernstlich zu beißen, was er sonst nur selten that. Diese Anfälle von heftiger E i f e r s u c h t wiederholten sich später regelmäßig, sobald ich den Oa von seiner Freundin trennen wollte; er wurde dann schon aufgeregt und böse, wenn ich mich nur dem Gegenstande seiner Neigung näherte und Miene machte, sie zu berühren. Mein Freund Treub hatte an diesem stets wiederholten Drama der Eifersucht seinen großen Spaß.

Wenn die beiden kleinen, stammverwandten Primaten miteinander spielten, war die Aehnlichkeit ihrer Bewegungsformen oft überraschend

|

| Fig. 70. H ä u p t l i n g d e r M e n t a w e i - I n s u l a n e r (in abgelegter holländischer Uniform). |

|---|

groß. Insbesondere gebrauchte das kleine Malayenkind beim Greifen und Ringen seine Gliedmaßen genau so, wie sein Affenvetter; b e i d e konnten mit demselben Rechte vom Physiologen als V i e r h ä n d e r bezeichnet werden, wie vom Morphologen als Z w e i h ä n d e r. Die Zehen an den Füßen sind bei den Malayen, ebenso wie bei anderen niederen Menschenrassen, die stets barfuß gehen, viel beweglicher und freier, als bei uns gestiefelten Culturmenschen; sie werden bei vielen Arbeiten mit demselben Geschickte gebraucht, wie die Finger an den Händen (vergl. Fig. 66, S. 216); darauf hatte schon H u x l e y in seiner berühmten Abhandlung "Ueber die Stellung des Menschen in der Natur" (1866) hingewiesen.

In großen Zorn gerieth der Oa auch, wenn ich ihm einen besonderen Leckerbissen hinhielt, ohne daß er ihn ergreifen konnte; er schrie dann wie ein unartiges Kind solange, bis ich ihm das Gewünschte gab. Die Laute, die er in solchen Affecten des Zorns und Aergers von sich gab, bestanden in einem gellenden, oft wiederholten "Huih - Huih - Huih - Huih!" Sie waren ganz verschieden von dem gewöhnlichen "Oa - Oa - Oa,", welches er in verschiedener Betonung und Stärke zum Ausdruck verschiedener Gemüthsbewegungen verwendete. Oft wurden aber auch beide Laute in der Weise combinirt, daß zuerst vier- bis sechsmal "Oa - Oa" und dann ebenso oft "Huih - Huih" gerufen wurde. Dann wurden meistens die ersten Silben sehr laut und hoch geruöfen, während die letzten immer schwächer wurden und ungefähr uim eine Octave herabsanken. Einen dritten Laut, einen gellenden Schrei, stieß der Oa aus, wenn er plötzlich in Schrecken versetzt wurde, so einmal, als ich Miene machte, ihn in den am Garten vorüberfließenden Bach zu werfen. Ich hörte diese Schreie einmal an den Wasserfällen von Tjiburrum, als ich mehrere Oas oben in den Wipfeln hoher Bäume kletternd beobachtete; sie führten dabei so unglaublich weite Sprünge von einem Baum zum andern aus, daß sie förmlich durch die Luft zu fliegen schienen. Einige Minuten später, als sie außer Sicht gekommen waren, vernahm ich ein ganz jämmerliches Geschrei, genau so, wie wenne in kleiner Hund arg geprügelt wird. Vielleicht züchtigte nur eine Oa-Mutter ihr unartiges Kind; vielleicht war aber auch einer der armen Gesellen von einem Panther angegriffen worden oder von der kleinen Wildkatze (Felis minuta), die in den Urwäldern von Java nicht selten ist und vortrefflich auf Bäumen klettert und springt.

Die Sprache dieser Menschenaffen ist zwar nicht reich an verschiedenen Lauten; diese werden aber so ausdrucksvoll modulirt, so verschieden in Bezug auf Tonhöhe, Stärke und Zahl der Silbenwiederholung angewendet, dazu noch durch mannigfaltige Gesten, Handbewegungen und Mienenspiel so sinnfällig erläutert, daß der länger mit ihnen vertraute Beobachter daraus ganz bestimmte Schlüsse auf ihre Vorstellungen, Wünsche und Empfindungen ziehen kann. So gebrauchte auch mein sanfter Hausgenosse seinen gewöhnlichen Laut Oa so verschieden, daß ich eine ganze Anzahl verschiedener Vorstellungen und Gemüthsstimmungen daraus errathen konnte. Wenn er sich besonders wohl in den Armen seiner malayischen Freundin fühlte, klang das sanfte Oa fast wie das behagliche Schnurren einer Katze; wenn er zum Vergnügen turnte und weit von einem Baumast zum andern sprang, hatte das helle Oa eionen jauchzenden Klang; wenn er nach Futter verlangte, klang es fordernd; wenn fremde Besucher kamen, mißtrauisch fragend. Ja, mein Oa hielt sogar in stillen Stunden, oben auf seiner Kiste sitzend, mit leiser Stimme Selbstgespräche, indem er von Zeit zu Zeit bald nur einmal, bald zwei- oder dreimal hintereinander ein seufzendes Oa ertönen ließ. Wahrscheinlich dachte er trauernd über das herbe Geschick seiner Gefangenschaft noch, oder klagend über die Grausamkeit und Thorheit seiner vornehmeren Vettern, der vertrauten baunen Malayen und der unheimlichen weißen Europäer.

Wie im Leben der meisten Menschen, so spielt auch in dem ihrer Primatenvettern eine Hauptrolle das Essen und Trinken. Außer Milch und Cacao trank der Oa auch gern süßen Wein und wurde dadurch ebenso angeheitert, wie es seit Noah Beispiel bei uns Menschenkindern der Fall zu sein splegt. Becher und Tassen, in denen ich ihm diese Getränke reichte, umfaßte er geschickt mit beiden Händen und trank daraus wie ein Kind. Bisweilen tauchte er auch die Hand in die Flüssigkeit und leckte sie dann mit den Fingern ab. Unser Gibbon war vermuthlich schon durch seinen früheren Besitzer daran gewöhnt worden, bei Tische das Meiste mit seinem Herrn zu theilen. Gleich den Malayen ernährte er sich vorwiegend von gekochtem Reis und Früchten, wobei er auch seine beiden Hände genau so wie die ersteren gebrauchte. Insbesondere schälte er Pisang und Orangen ganz ebenso, wie wir es gewohnt sind; während er die Frucht mit der linken Hand festhielt, entfernte er mit der rechten geschickt die Schale und bis dann ein Stück nach dem andern ab. Aber auch getrockneten und gebratenen Fisch, wie ihn die Malayen als Zuthat zu ihrer Reismahlzeit verzehren, verschmähte er nicht, ebensowenig Eier und Backwerk verschiedener Art. Besonders Vergnügen machte es ihm, dazwischen Käfer und Schmetterlinge zu fangen und zu verzehren. Einen ausgeprägten Widerwillen jedoch äußerte er gegen alle Arachniden, Spinnen sowohl wie Scorpione. Geradezu entsetzlich erschien ihm der große Molukkenkrebs (Limulus), den ich früher erwähnt habe; als dieses große, unbehilfliche Thier mit seinem schwerfälligen

|

| Fig. 71. D e r O a - G i b b o n (Hylobates leuciscus) auf dem Baume sitzend. |

|---|

Panzer langsam auf dem Boden umherkroch, sprang der Oa, mit einem deutlischen Mischgefühl von Neugier und Furcht, um denselben herum, wagte aber nicht, ihn anzurühren. Dann und wann naschte der Oa auch etwas gebratenes Geflügel; doch zog er meistens Früchte allem Andern vor, namentlich Mangos, Mangostin und Durian.

Da die herrlichen Früchte Ostindiens auf unserer Tafel nie fehlten, und mein aufmerksamer Gastfreund, Professor Treub, stets bestrebt war, mir alle die mannigfaltigen Arten derselben in auserlesener Qualität vorzuführen, konnte ich durch viele Versuche feststellen, daß unser Menschenaffe auch in dieser Beziehung ganz den Geschmack des Menschen theilte. Meine eigene Lieblingsfrucht, und auch die seine, war die edle M a n g o s t i n (Garcinia mangostana); die kugelige, einem Apfel an Größe und Gestalt ähnliche Frucht ist von einer dicken, dunkelbraunrothen Hülle umgeben. Oeffnet man diese durch einen Ringschnitt am Aequator und hebt man dann die obere Halbkugel der Schale von der unteren ab, so erblickt man sechs bis acht strahlig um die Achse gestellte Fruchtfächer, deren schneeweiße Farbe reizend gegten das zarte Purpurroth der inneren Schalenflächen contrastirt. Jedes der Fächer birgt einen harten Kern, der von einem weichen, saftigen, weißen Fruchtfleisch umgeben ist. Der feine aromatische Geruch und der erfrischende süß-säuerliche Geschmack dieses zarten Fruchtfleisches sind köstlich und weichen von denjenigen aller anderen mir bekannten Früchte ab.

Nur eine einzige Frucht stellte der Oa noch über die Mangostin: das war der berühmte D u r i a n (Durio zibethinus). Ueber dieses merkwürdige Erzeugniß der indischen Tropenflora werden allenthalben im fernen Osten die lebhaftesten Tischgespräche geführt, und über ihren culinarischen Werth stehen sich die extremsten Ansichten gegenüber; während die Einen den Durian als die vollkommenste aller Speisen preisen, finden die Anderen sie ganz entseztlich. Sie hat ungefährt die Größe und die eiförmige Gestalt der Cocosnuß und ist mit einer sehr dicken und festen, grünen Schale umgeben; diese ist dicht mit spitzen, harten Stacheln besetzt. Man öffnet sie, indem man mit einem großen Hackmesser in fünf vertiefte Längsfurchen einschneidet, welche fünf inneren Fruchtfächern entsprechen; in jedem Fache liegen 2-4 weiße Fruchtkörner hinter einander, von der Größe und Gestalt eines Kastanienkerns. Das gelbliche oder rosafarbene Fruchtfleisch, welches diese Kerne umhüllt und das Innere der atlasweißen Fächer ausfüllt, ist das einzig Eßbare, ein weicher, klebriger Brei von höchst pikantem Geschmack - "ein würziger, butterige, stark nach Mandeln schmeckender Eierrahm, zugleich erinnernd an Rahmkäse, Zwiebelsauce, braunen Xereswein und anderes Unvergleichbare". Gleichzeitig aber verbreitet dieselbe edle Frucht einen höchst intensiven Geruch, der für mich, wie für viele andere Europäer, geradezu abschreckend ist: ein wunderbares Gemisch der Düfte von scharfen Zwiebeln, altem Käse, faulen Eiern und verdorbenem Fleische. Man merkt die Annäherung an einen Durianmarkt schon aus weiter Entfernung, und auf den menschlichen Körper hat ein reichlicher Duriangenuß ungefähr dieselbe Wirkung wie der von Zwiebeln und Knoblauch.

De gustibus non est disputandum! W a l l a c e sagt in dem langen entzückten Hymnus, den er in seinem berühmten Buche über den "Malayischen Archipel" dem Durian widmet, am Schlusse: "Je mehr man davon ißt, desto weniger fühlt man sich geneigt, aufzuhören. Durian essen ist in der That eine neue Empfindung, die eine Reise nach dem Osten lohnt." Auch viele Europäer theilen diese Bewunderung, ebenso wie die Malayen, die Chinesen und - mein Oa. Freund Treub jedoch hielt ein strenges Verbot aufrecht, daß kein Durian in unsere Wohnung gebracht werden dürfe. Ich selbst habe mit dem berühmten Durian nur einen einzigen Versuch gemacht; dieser mißlang aber vollständig. Am letzten Abend in Singapur hatte mein Gastfreund Dr. H a n i t s c h zwei große Durian-Früchte von vorzüglicher Qualität zur Feier des Abschieds herbeigeschafft. Während er selbst und seine Frau Gemahlin die eine mit dem größten Appetit verzehrten, vermochte ich von der anderen nur wenige Bissen hinabzuschlucken. Der Versuch, durch reichliche Riechopfer von Eau de Cologne den entsetzlichen Geruch zu neutralisiren, mißglückte gänzlich.

Da die malayischen Diener unseres Hauses nicht allein ihre culinarischen Genüsse mit dem Gibbon theilten, sondern ihn auch sonst ganz wie eines ihrer Kinder behandelten, war es mir interessant, durch Professor Treub ihre Ansichten über die Natur dieses Menschenaffen kennen zu lernen. Die meisten Malayen betrachten (wie ich von anderen Kennern derselben bestätigen hörte) sowohl den Gibbon als den Orang-Utan nicht als gewöhnliche Thiere gleich den anderen Affen; die Einen halten sie für verzauberte Menschen, die sich im Walde verirrt haben, die Anderen für Missethäter, die zur Strafe in Affen verwandelt sind, noch Andere für Menschen, die auf der Seelenwanderung begriffen sind. Eine von den malayischen Frauen unseres Hauses erzählte uns folgende Geschichte: Zwei Kinder, Bruder und Schwester, gingen mit ihrer Tante Oa im Walde spazieren; beim Früchtesuchen verloren sie ihre Führerin und konnten sie nicht wieder finden; Tage lang riefen sie vergeblich: Oa! Oa! Immer tiefer im Walde verirrt, konnten sie keinen Ausweg mehr finden und suchten nun Schutz auf den Bäumen, wie sie es von den Affen sahen. Allmählich nahmen sie auch deren Lebensweise an und nährten sich nur noch von Früchten. Ihre menschliche Sprache verlernten sie bald fast ganz; nur der gewohnte klagende Ruf "Oa" blieb noch übrig. Später heiratheten sich die beiden Geschwister und wurden die Stammeltern der heutigen Gibbons.

Die Malayen sind gute Beobachter und große Freunde der Thiere; sie halten sich gerne nicht nur Affen und Vögel, sondern auch andere Thiere des Waldes zu ihrem Vergnügen. Ueberhaupt sind sie sehr empfänglich für die Reize und Schönheiten der Natur; vielleicht hängt das mit dem ausgeprägten Wandertriebe ihrer Rasse zusammen, der ihnen auch ihren Namen gegeben hat: "O r a n g - M a l a j u", bedeutet "herumschweifender Mensch" - ebenso wie Orang-Utan ursprünglich "Waldmensch" bedeutet. Keine andere Menschenrasse, ausgenommen die mediterrane, besitzt so viel Wanderlust und zugleich so viel Naturgefühl wie die Malayen. Insbesondere sind sie leidenschaftliche Freunde der Schifferei und des Fischfangs, die geborene Bevölkerung für einen so einzig inselreichen Archipel, wie es Insulinde ist. Wir dürfen annehmen, daß der ursprüngliche Stamm dieser Rasse im südöstlichen Asien (wahrscheinlich in Malakka oder im Nachbargebiete) seinen Sitz hatte und mit der Wurzel der nächstverwandten mongolischen Rasse zusammenhing 1. Mehrere divergirende Aeste dieses Stammes verbreiteten sich, von der hinterindischen Halbinsel auswandernd, nach allen Richtungen; südwärts bevölkerten sie Insulinde; westwärts drangen sie bis Madagaskar vor; ostwärts stießen sie auf die Papuarasse und vermischten sich mit dieser. Die eigentlichen Polynesier, welche sich über den größten Theil des pacifischen Oceans ausgebreitet und dessen unzählige Inseln bevölkert haben, sind wahrscheinlich Nachkommen von Mischlingen, die den ursprünglich überwiegenden Malayencharakter durch beträchtliche Zumischung von Papuablut wesentlich verändert haben.

Die außerordentliche V o r l i e b e d e r M a l a y e n f ü r d a s W a s s e r, welche mit ihrer überwiegend insularen Lebensweise naturgemäß verknüpft ist, äußert sich nicht nur in ihrem Hange zu weiter Schifffahrt und zur Fischerei, sondern auch in anderen Rassegewohnheiten, insbesondere ihrer sorgfältigen Körperpflege. Jeder Malaye, ohne Ausnahme, wird von früher Kindheit an daran gewöhnt, wenigstens einmal (meistens aber mehrmal) täglich ein Bad zu nehmen. Wenn man am frühen Morgen die malayischen Dörfer oder Kampongs besucht, findet man ihre Bewohner schon vor Sonnenaufgang auf den Beinen und mit ihrer Toilette beschäftigt; Männer, Weiber und Kinder durcheinander baden im nächstgelegenen Flusse oder Teiche, oder auch in einem Wassergraben der Reisfelder, oder sie übergießen sich mit Wasser in ihrer Hütte. Die meisten Frauen entkleiden sich dabei nicht ganz, sondern behalten den Sarong um, die bunte breite Schürze, die sie um Unterleib und Beine wickeln. Nach dem Bade wissensie den nassen Sarong so geschickt mit einem trockenen zu vertauschen, daß dadurch der schamhafte Anstand nicht verletzt wird. Schon die kleinen Kinder von drei oder vier Jahren können geschickt schwimmen und spielen mit Vorliebe im Wasser. Aber auch die erwachsenen Malayen pflegen während des Tages oft ins Waser zu gehen und nach jeder ermüdenden Arbeit sich durch ein Bad zu erfrischen, ebenso Abends vor dem Schlafengehen. Während der mühsamen Arbeit auf den überschwemmten Reisfeldern waten sie Stunden lang im Schlamm herum und waschen sich dann wieder ab. Man könnte die Malayen geradezu als eine a m p h i b i s c h e M e n s c h e n r a s s e bezeichnen.

Angesichts der hohen Temperatur, welche in dem äquatorialen Insulinde jahraus, jahrein herrscht, erscheint dieses öftere tägliche Baden nicht nur als eine herrliche Erfrischung, sondern auch als eine sehr wohlthätige hygienische Gewohnheit. Offenbar ist die Ursache desselben nicht bloß im directen Einflusse des Klimas zu suchen; denn andere Tropenbewohner, wie viele Neger, die Australneger u. s. w., kennen diese Sitte nicht und waschen ihren unreinen Körper nur selten. Auch die mohammedanische Religion, die solche tägliche Waschungen vorschreibt, ist nicht das Motiv derselben; denn im Ganzen kümmern sich die Malayen sehr wenig um die Vorschriften ihres Koran; und andererseits giebt es wieder im Orient, in Arabien, Syrien u. s. w. viele orthodoxe Islambekenner, welche gar nicht an Waschen und Baden denken oder dasselbe höchstens symbolisch ausüben, indem sie die Finger ins Wasser tauchen und damit Stirn oder Brust berühren. Ich glaube vielmehr, daß die auffallende Wasserliebe der malayischen Rasse auf ihrer uralten insularen Lebensweise beruht, auf einer hydrophilen Anpassung, die im Laufe der Jahrtausende erblich geworden ist.

Uebrigens sorgen auch die Holländer in Insulinde dafür, daß sich überall Badegelegenheit findet: in jedem Hotel, auf jedem Dampfschiff, in jedem Privathause. Es wäre sehr zu wünschen, daß wir Deutschen - und ebenso viele andere Continentalvölker! - uns daran ein gutes Beispiel nähmen und schon von Jugend an unsere Kinder daran gewöhnten, täglich wenigstens einmal zu baden, am besten gleich nach dem Aufstehen. Diese Sitte erfordert weder besondere Kosten noch Umstände; eine Sitzbadewanne, ein Eimer Wasser und ein Schöpftopf genügen.

Ueberhaupt können wir weißen und weisen Europäer von den braunen und ungelehrten Malayen noch vielerlei lernen. In allen Bewegungen, wie im Sprechen, Essen und Trinken, halten die Malayen im Allgemeinen, ganz besonders aber die Javanen, als ihr höchst entwickelter und best cultivirter Stamm, auf Maß und Anstand. Niemals habe ich in Java und Sumatra einen betrunkenen oder schimpfenden Malayen gesehen, niemals solche gemeine Rohheiten, wie man sie in Europa alltäglich erleben kann, leider besonders in den germanischen, an Alkohol-Mißbrauch gewöhnten Ländern. Im persönlichen Verkehr befleißigen sich alle Malayen einer großen Zurückhaltung und Bescheidenheit, die Untergebenen gegen ihre Vorgesetzten der größten Höflichkeit und Ehrerbietung. Im Innern von Java ist der Respect vor den Europäern auf dem Lande so groß, daß beim Vorübergehen oder - fahren derselben die Malayen stehen bleiben und ihnen den Rücken zukehren oder selbst nieder knieen. Zum Theil ist das noch die Folge der uralten Feudal-Verhältnisse, die erst von den Holländern nach und nach reformirt wurden. Als Diener sind die Malayen höchst aufmerksam und dienstbeflissen und werden von vielen Europäern mit Recht als unübertrefflich gepriesen. Nur dart man keinen hervorragenden Intellect, keine Initiative von ihnen erwarten. Aber die gewohnten täglichen Dienste versehen sie meistens sehr geschickt und gewissenhaft, trotz der großen Trägheit und Arbeitsscheu, die sie mit den meisten Naturvölkern theilen.

Früher pflegte man die Menschheit nur in Wilde oder N a t u r v ö l k e r und in Civilisirte oder C u l t u r v ö l k e r einzutheilen, und man rechnete die Malayen zu den Ersteren. Indessen haben neuerdings mehrere Ethnographen und Psychologen darauf hingewiesen, daß diese Zweitheilung nicht genügt, und daß man zwischen beiden Gruppen noch eine dritte, vermittelnde, unterscheiden muß, die B a r b a r v ö l k e r; so der Dresdener Philosoph F r i t z S c h u l t z e in seiner neuen trefflichen "Psychologie der Naturvölker" 1)

, und A l e x a n d e r S u t h e r l a n d in dem bedeutenden Werk "Ueber den Ursprung und das Wachsthum des moralischen Instincts" (1898). Nach der zweckmäßjigen dort gegebenen Eintheilung sind die Malayen zu den B a r b a r v ö l k e r n zu rechnen und zwar zu den "höheren Barbaren"; sie sind ungefähr auf derselben Stufe der niederen Cultur stehen geblieben, welche die alten Griechen im Zeitalter Solonīs inne hatten, die R ö m e r im Beginne der Republik, die Angelsachsen zur Zeit der Heptarchie.

Ueber die körperlichen und seelischen Eigenschaften der m a l a y i s c h e n R a s s e ist so viel geschrieben worden, daß ich hier nicht weiter darauf eingehen will; ich habe aus eigener Erfahrung und aus den Mittheilungen genauer Kenner von Land und Volk den Eindruck gewonnen, daß sie im Ganzen besser ist als ihr Ruf. Die Malayen gelten als träge, falsch, lügenhaft, grausam, diebisch, lasterhaft u. s. w. Allein oft sind diese Vorwürfe nur auf üble Erfahrungen gegründet, welche Europäer mit einzelnen Dienern, oder Aufseher mit arbeitsscheuen Arbeitern gemacht haben; und jedenfalls steht jenen Schattenseiten ihres Charakters auch eine gute Zahl von Lichtseiten gegenüber; sie sind durchgängig von einem feinen Gefühl für Anstand, Ehre und sitte beseelt, wodurch sie von vielen Vergehungen abgehalten werden. Der ernste, schweigsame und verschlossenen Charakter ist mit einem cholerischen Temperament gepaart; leidenschaftliche Ausbrüche sind selten. Bei der ausgeprochenen Neigung zu weiten Wanderungen und kühnen Seefahrten offenbaren sie viel Muth und Unternehmungslust; ebenso auf der Jagd und im Kriege. Persönliche Gegner schaffen sie gern durch Dolch oder Gift aus dem Wege, besonders wenn Eifersucht oder beleidigtes Ehrgefühl das Motiv ist.

Während meiner mehrmonatlichen Arbeiten im botanischen Institute von Beutenzorg hatte ich täglich Veranlassung, mich mit malayischen Dienern und Beamten desselben zu beschäftigen; ebenso mit Kindern, welche mir neues Material für meine Sammlung brachten: Schlangen und Eidechsen, Eier und Embryonen von diesen Reptilien, Fische und Krebse, Skorpione und Spinnen, besonders aber jene wundervollen mannigfaltigen Insecten, an denen Java so reich ist. Hierbei hatte ich täglich Gelegenheit, den Scharfblick und den lebendigen Natursinn der Malayen zu bewundern, sowie die Geschicklichkeit, mit der sie giftige und gefährliche Thiere, z. B. Giftschlangen und Scorpione, zu fangen und zu fesseln wissen. Auch in technischer Hinsicht sind sie sehr geschickt und erfinderisch, oft mit schönem Zeichentalent begabt. Im Institut arbeitete damals ein junger eingeborener Maler, der die schönen Zeichnungen und bunten Farben von Blumen, Schmetterlingen und anderen Insecten mit unübertrefflicher Treue in Aquarellbildern wiedergab. Im Handel mit den gesammelten Insecten fand ich meine malayischen Sammler meistens bescheiden und anständig.

Auch für Musik und Tanz haben die Malayen viel Neigung. Abends lauschte ich oft mit Vergnügen den elegischen Klängen des G a m e l a n g, jenes javanischen Orchesters, bei welchem eine Art Glockenspiel, eine Claviatur von Holzbrettchen und Metallplättchen, beim Anschlagen verschieden hohe Töne erklingen lassen. In der Stille der Tropennacht, unter dem funkelnden Sternenglanze des dunkeln Himmels und bei dem magischen Anblicke Tausender von glänzenden Leuchtkäfern erregt die sanfte Harmonie der Gamelangklänge tiefe Sehnsucht in der Brust des einsamen Reisenden, der an die theuren Lieben in der fernen Heimath denkt. Die nationalen Tänze, welche die Malayen unter der Begleitung des Gamelang ausführen, bestehen meistens in langsamen und gemessenen Bewegungen der kostbar geschmückten, in bunte Gewänder gekleideten Tänzerinnen (vergleiche das Titelbild ); ich fand sie langweilig. Bei der Ueberladung mit Schmuck gaben sie wenig Gelegenheit, die zierlichen Körperformen der Malayen zu bewundern, an deren Betrachtung ich mich oft beim Baden erfreute. Der schlanke Körper ist durchschnittlich in Java unter Mittelgröße, zweichen 4 1/2 und 5 Fuß. Die Gliedmaßen sind fein geformt, die Hautfarbe schön braun, bald mehr gelblich zimmtbraun, bald mehr röthlich kupferbraun. Das lange schwarze Haar ist ganz schlicht, nicht lockig; der Bartwuchs sehr schwach. Der runde Kopf zeichnet sich durch breite Backenknochen und sehr platte Nase aus; die Nasenflügel und der Unterkiefer sind sehr breit, ebenso der Mund mit seinen dicken Lippen. Die Augen sind schwarz, nicht so eng geschlitzt und nicht so schief wie bei der nächst verwandten mongolischen Rasse.

Beim Vergleiche der Malayen mit den Singhalesen, die ich vor neunzehn Jahren in Ceylon genau kennen gelernt hatte, fand ich sowohl im Aeußeren als im Charakter manche Aehnlichkeit, die durch A n p a s s u n g an die gleichen Bedingungen eines sorglosen und glücklichen Lebens in der Fülle der Tropenatur zu erklären ist. Und doch empfand ich tief den durchgreifenden Unterschied zwischen beiden Rassen, der sich durch Vererbung von zwei verschiedenen, seit Jahrtausenden getrennten Rassenstämmen erklärt. Die Singhalesen gehören dem großen südöstlichen Zweige der arischen oder indogermanischen Rasse an; sie sind lockenhaarig; die schlichthaarigen Malayen dagegen sind näher der mongolischen Völkerfamilie verwandt, zu der die Chinesen und Japaner gehören. Während aber diese letzteren Culturvölker seit Jahrtausenden sich zu einer Höhe der Civilisation erhoben haben, die derjenigen der arischen Rasse wenig nachstaht, sind selbst die höheren Glieder der malayischen Rasse immer auf der Stufe der Barbarvölker stehen geblieben.

|

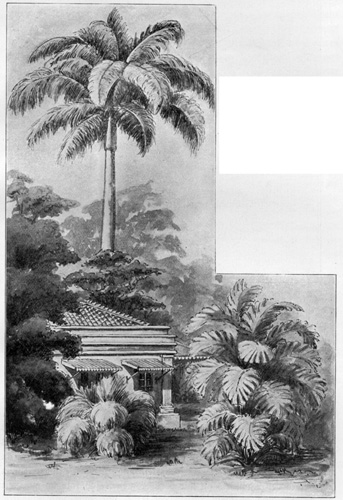

| Fig. 72. K ö n i g s p a l m e (Oreodoxa regia) in der Nähe der Wohnung von Professor Treub im Garten von Beutenzorg. Der kerzengrade weiße Stamm dieser schönen Palme trägt oben einen hellgrünen kegelförmigen Aufsatz, die Blattscheide, welche die Stiele der dunkelgrünen, schön geschwungenen Fiederblätter umfaßt. |

|---|

|

| Fig. 73. I n s e l L i n g g a in der Malakka-Straße. |

|---|